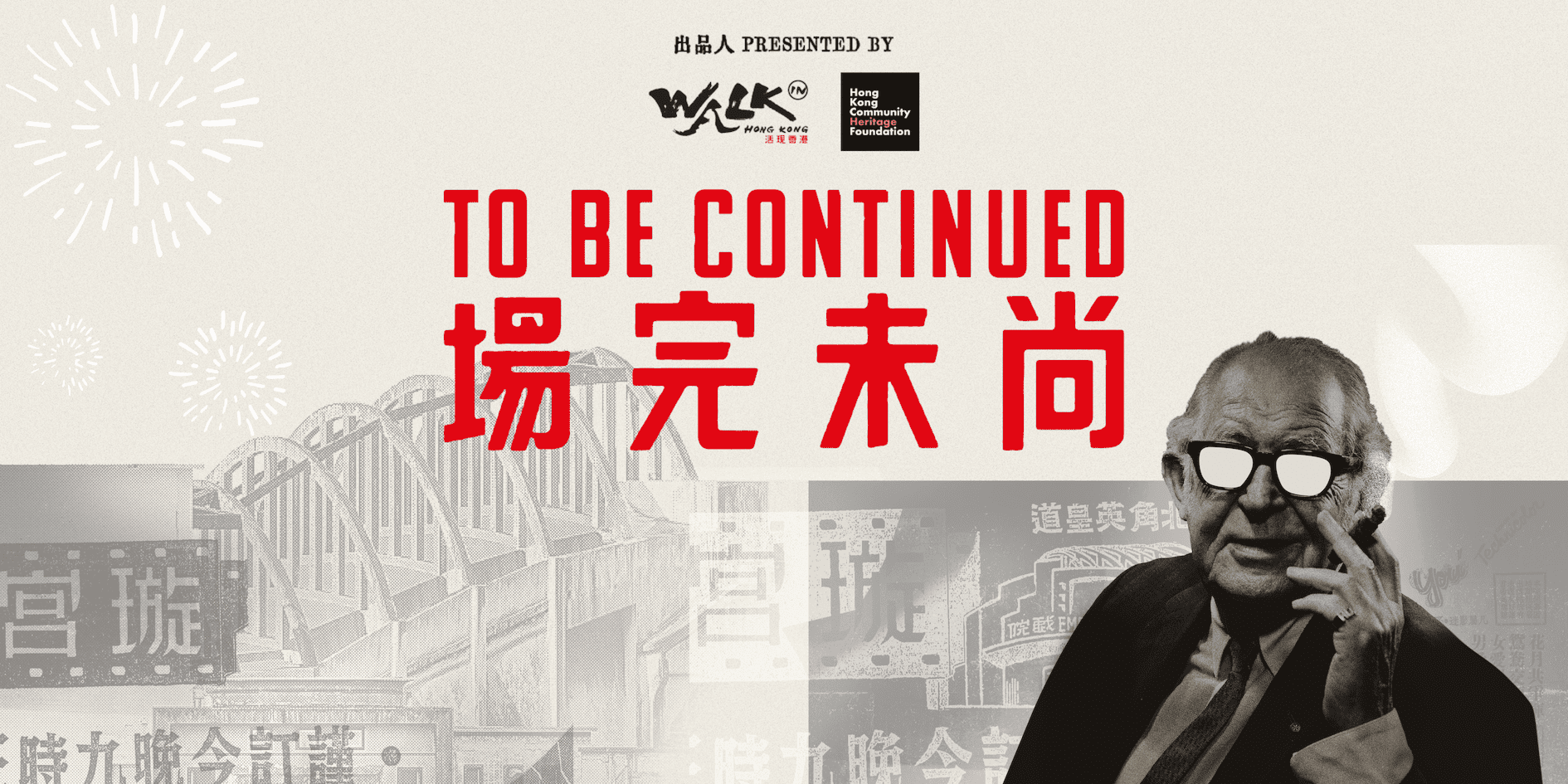

活現香港同香港民間古蹟保育基金聯合出品嘅電影《尚未完場》於2023年4月喺香港國際電影節首映(按此觀看電影預告片)。呢個係一個講述一代「娛樂大亨」歐德禮(Harry Odell,1896-1975)同一個時代嘅香港嘅故事。5年前,活現香港嘅共同創辦人祁凱達(Haider)同徐岱靈(Dora)決定製作一套同紀錄片。我哋同佢兩位導演做咗個訪問,請佢哋分享有關呢套電影嘅幕後花絮。

小編:W

徐岱靈(Dora):D

祁凱達(Haider):H

W:宜家套戲都出咗超過兩個月,你哋對於觀眾嘅返應有冇覺得超乎想像呢?

D:非常超乎我哋想像啊!歐德禮係一個年代久遠嘅人物 — 「白人、鬼佬、阿伯、唔靚仔」,完全同新一代KOL嘅賣座特徵背道而馳。我哋最初係唔知點「sell」呢個人!可能就係因為我們有這個強烈的自覺,所以意識到要同當代(contemporary)扣上關係,仲要令到大眾都會明白我哋講咩,盡量令所有人都有一種共鳴。

我哋本來覺得套戲未必好受歡迎,宜家喜出望外,大家都好喜歡!我覺得主要嘅功臣就係Haider!(笑)

H:我覺得主要功臣就係Dora,諗到用「偵探故事」嘅講故事手法。其他人話男主角演得好,其實我只係做自己。其實我從來都無打算上鏡。一開始想搵一個人去串連整個故事,曾經考慮過請張敬軒做聲音導航,又有諗過請蕭叔叔扮歐德禮講英文,不過最後並冇實行。去到後期,察覺因為我係最熟悉、最喜歡Odell嘅人,所以由我講返就好理所當然,最容易、最自然。後來出嚟嘅效果,我見網上好多人都話喜歡我哋嘅純粹,有啲事情係錢買唔到嘅。

W:製作呢套電影嘅時候,有冇遇到一啲難忘嘅經歷或者困難呢?

D:有時會覺得係Odell「顯靈」!例如我哋一直只有香港電台存檔嘅聲音檔案同埋一啲舊剪報,缺乏吸引嘅畫面,比較死板。直到香港第五波疫情期間,Odell嘅孫突然搵返一大堆家庭錄像,可以用喺紀錄片入面,大大增加咗歐德禮呢個人物存在感同真實感。

又例如因爲《尚未完場》遇到嘅有緣人Rigo。我哋都有搵到一啲同歐德禮好有關聯嘅人 ,不過係直至電影製作後期,先搵到曾經為歐德禮工作嘅Rigo,呢一切來得非常合時。

H:電影裡面有好多歷史片段,讓50年代嘅香港再次出現嘅觀眾眼前。呢啲片段都係由一位荷蘭老人家授權我哋使用。呢位老人家叫做Michael Rogge,係一位喺50年代初曾經喺香港居住嘅外國人,著西裝喺中環返工。當時佢有一部攝影機,即使返工幾忙碌,佢都會抽時間喺星期日放假嘅時候周圍去,到處拍低香港嘅社會面貌。石硤尾大火之後佢有去拍災後情況,又會去影下木屋區、避風塘,將香港一啲社會日常拍低。

嗰啲片其實已經數碼化咗,放喺YouTube上,而我亦曾經都喺網上睇過呢啲影片,於是我就膽粗粗咁用電郵聯絡影片擁有人搏下,但當時我連拍攝者係咪仲在生都唔知。緣份很奇妙,Rogge好快回覆,仲話佢記得Harry Odell呢個人,甚至原來喺Odell手上得過一個攝影比賽嘅獎!Rogge現屆93歲高齡,仲係好精靈㗎!

W:對於呢套戲嘅未來,你哋有什麼期望呢?

D:純粹希望多啲人可以睇到,希望大家可以喺電影中各自有佢哋嘅得著,或者有一些能量可以帶走。

H : 其實播放咗超過兩個月,我哋又知道咗多啲新故事,對整件事嘅理解、體會都豐富咗好多。有好多人問我哋會唔會拍續集或者寫書,不過我同Dora更有興趣搞工作坊,例如找檔案紀錄嘅技巧,用呢啲資料嘅方法同心得,又可以同大家討論一下點樣學以至用嚟做咩計劃,就好似自己屋企嘅歷史或者社區故事研究。呼應返我哋套戲《尚未完場》,其實係拋磚引玉,等大家一齊玩落去。

後記

十年前活現香港嘅出現,先會有皇都戲院嘅保育運動,導演們形容呢套戲係一封俾香港嘅情書,唔單止講一幢舊建築,同埋一個人,仲講緊一個時代嘅故事。

活現十年,尚未完場。下一篇文章,活現香港嘅各位共同創辦人會同大家回顧過去,展望將來,分享過往十年嘅深刻點滴。